النكبة وسرديّة المخيّم الكبرى

أحدث الطرد الإسرائيلي للفلسطينيين في العام 1948 واقعاً كان مستحيلاً بالنسبة لهم، فقد باتوا من دون وطنهم، بين ليلة وضحاها، وتحوّل هذا الوطن على الخريطة السياسية إلى دولة إسرائيل، وما تبقّى من الوطن، الضفة الغربية ضمّته الأردن، وقطاع غزّة خضع للإدارة المصرية. لقد أصبح الفلسطينيون لاجئين في دول الجوار وفي وطنهم أيضاً، ينتمون إلى مكانٍ اختفى عن الخريطة السياسية، وهو ما طرح عليهم أسئلة الوجود والهوية الحادّة في شروطهم المعقدة، هل هم أفراد مشتّتون؟ هل يشكلون جماعة وطنية؟ ما الذي يجمع بينهم بعد أن فقدوا وعاءهم الجغرافي؟ هل هناك جامع حقيقي بينهم؟ هل يملكون هوية وطنية رغم خسارتهم لوطنهم؟ هل يملكون ثقافة مشتركة؟

اختصرت تجربة اللجوء حياة الفلسطينيين الحديثة، فقد عاشوا المنفى على مستويين مندمجين، كمنفى جماعي وكمنفى فردي، فكان الانقطاع استمراراً للعلاقة مع الوطن، فلا هو يعيش هناك، ولا يكفّ عن الانتماء إلى هناك في الوقت ذاته، ما تُرك هناك سيستعاد يوماً، وهذا هو الحلم الفلسطيني الذي اقتات الفلسطينيون عليه، رغم كل النكبات التي تعرّضوا لها في تاريخهم الحديث.

طوال العقود المنصرمة، عاش الفلسطيني في دول الجوار بما يذكّره بعدم انتمائه إلى المكان، ما شكّل أحد الأسباب التي جعلته غير قادر على الانسجام مع المحيط الجديد. وعمل الضغط الخارجي من الدول المضيفة بعدم الرغبة به، عاملا إضافيا لإنتاج "المخيّم" الفلسطيني والحفاظ على استمراره بأشكال مختلفة.

الهوية الوطنية الفلسطينية أكثر تبلوراً من شقيقتها العربيات بحكم الاقتلاع

أعادت تجربة اللجوء تشكيل الفلسطينيين بوصفهم غرباء في أوطان الإخوة، لكنهم في انتظار العودة إلى وطنهم. وهو ما أنتج ثقافة فلسطينية تقوم على المؤقت، بوصفه الثابت الوحيد في حياتهم، طالما أن حلمهم بالعودة إلى وطنهم لم يتحقّق. وأصبح عليهم، مع طول فترة المكوث في المنافي، إدماج هذا المنفى في حياتهم والتصالح معه إلى حدٍّ ما. ومع الوقت، تعمّق المنفى وانتقل من تجلياته بوصفه حالة جماعية، وأخذ طريقه إلى الحالة الفردية، وأصبح هناك أبناء منفى، ليس بمعنى الانتماء فحسب، بل بالولادة أيضا. تشتّت الفلسطينيون عام 1948 في الدول المجاورة التي استضافتهم على مضض وعلى أساسٍ مؤقت. وهكذا تغيرت طبيعة الجماعة الفلسطينية بشكل متزايد مع تغير المكان الذي يعيشون فيه، وبات عليهم أن يخترعوا حياتهم ووطنهم من تشظّي المنافي وتناثر السكان، فعندما اختفى الوطن بات على الفلسطينيين أن يكونوا بديلاً عن بلادهم التي اختفت تحت مسمّى "إسرائيل" أيضاً.

لأن الاقتلاع شتت الفلسطينيين، كان عليهم استبدال الجغرافيا بالخيّال ليعيدوا صناعة فلسطين في أماكن لجوئهم، لم تكن وظيفة هذا الخيّال الإبداعية الحفاظ على الوطن السليب من النسيان فحسب، مع أن هذه كانت إحدى مهمّاته التاريخية الكبرى، بل كان على هذا الخيّال (وعلى الرغم من اختفاء الوطن الفلسطيني) أن يشتقّ المستقبل الفلسطيني أيضاً. أعادت التجمّعات الفلسطينية تشكيل نفسها مجتمعاً واحداً في المنافي بوصفه مجتمعاً جديداً وحديثاً، وبنى مشروعه الوطني بالتضادّ مع المنفى. وبذلك تحوّل من ضحية عارية في منفى نهائي، إلى ضحية صاحبة مشروع تاريخي، تستحقّ استعادة حقوقها.

لم يعنِ هذا أن المنفى لم يكن كارثة على الفلسطينيين، فهم فقدوا القدرة على الإمساك بحياتهم منذ فقدانهم وطنهم، وباتوا يعيشون في بلاد الآخرين، ولو كان هؤلاء إخوة وأشقاء. وهذا ما جعل شروط لجوئهم مختلفة، حيث حسد الضحايا بعضهم بعضاً، فحسد اللاجئ في لبنان المحروم من العمل، اللاجئ في سورية الذي مُنح حقّ العمل، وحسد اللاجئ في سورية الذي لم يُمنح حقوقاً سياسية، وحدّدت ملكيته بشقة سكنية واحدة شرط أن يكون متزوّجاً اللاجئ في الأردن الذي منح المواطنة وكل الحقوق السياسية.

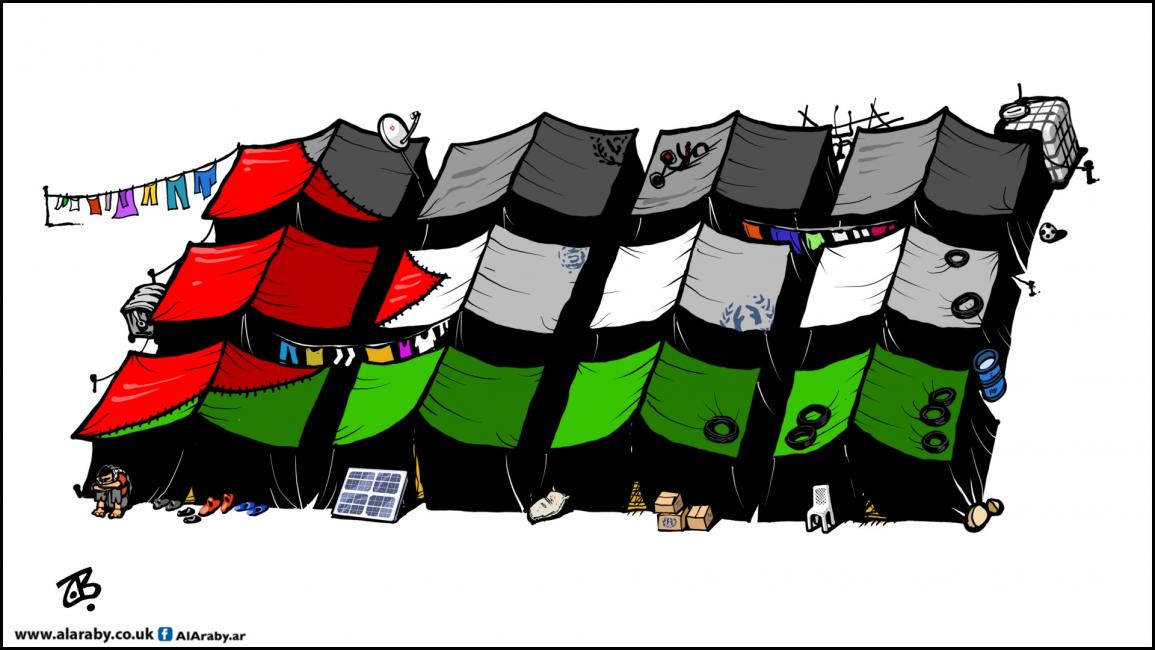

استهلك المخيّم المؤقت حيوات أجيال من الفلسطينيين، وأصبح له تكوينه التاريخي والاجتماعي والسياسي الخاص، وبات سرديةً كبرى من سرديات التجربة الفلسطينية

لا مبالغة في القول إن الهوية الوطنية الفلسطينية أكثر تبلوراً من شقيقتها العربيات بحكم الاقتلاع. ليس بسبب ميزاتٍ في العيش الفلسطيني، بقدر ما هو بسبب عيبٍ في هذا العيش الذي أنتجه المنفى، فبات على الفلسطينيين أن ينتجوا علاقة مع وطنهم المسلوب أكثر وضوحاً من البلاد العربية التي لم تُسلب من سكّانها، ما جعل رابطها الوطني أقلّ تبلوراً بحكم غياب التهديد الوجودي الذي تعرّض الفلسطينيون له، فالحياة الثابتة والمستقرّة والمتجانسة التي عاشها الفلسطينيون في وطنهم قبل الاقتلاع، باتت أوضح في المنافي، وإذا كانت الجغرافيا قد اختفت، فهي لم تغِب من حياة الفلسطينيين في المنافي. الاستقرار الذي لم ينتبه الفلسطينيون له، وهم يعيشون في بلادهم، باتوا يدركونه عندما فقدوه، فما كان منهم إلا أن أدمجوا الوطن المستقرّ في المنفى القلق. لقد استطاع الفلسطينيون، عبر هذه العملية، أن يُرقعوا المنفى بقطع الوطن التي استعادوها في منفاهم، حتى يصبح المنفى قابلاً للاحتمال. لذلك أخذت الحارات والمحلات التجارية الصغيرة والبائسة في المخيّمات أسماء المدن والقرى والجغرافيا الفلسطينية. بذلك أخذت الأشياء الصغيرة في الحياة الفلسطينية معناها المتجاوز قيمتها، وأخذت دلالاتٍ ما ورائية، الصور الفوتوغرافية، الملابس، الأشياء المنتزعة من مكانها الأصلي، طقوس الكلام والعادة. و"جميعها أعيد إنتاجه بكثرة وكبرت، وحوّلت إلى فكرة أساسية، وطرزت وتنوقلت كخيوط في نسيج العلاقات التي نستعملها، نحن الفلسطينيين، لنربط أنفسنا بهويتنا ولنربط الواحد بالآخر". لقد أدّى ضياع "ثبات الجغرافيا" وضياع "تواصل الأرض" إلى ضياع قدرة الفلسطينيين على أن يتشابهوا إلا بوصفهم "منفيين"، على حد تعبير إدوارد سعيد.

استهلك المخيّم المؤقت حيوات أجيال من الفلسطينيين، وأصبح له تكوينه التاريخي والاجتماعي والسياسي الخاص، وبات سرديةً كبرى من سرديات التجربة الفلسطينية، ليست سرديةً لمؤقت يتلاشى سريعاً في منفىً لا يريد أن ينتهي، وليست سردية مؤقتة في انتظار وطنٍ تحققت العودة له، فبات تاريخياً وذكرى. وفي هذا الانتظار الطويل، تحوّل المخيّم إلى وطن ثانٍ، وبات امتداداً لفلسطين أو بديلاً لها، فقد أصبح للفلسطينيين وطن من طابقين، إذا جاز التعبير، وطن اليوم وهو المخيّم، ووطن الحقّ التاريخي، وهو فلسطين. ولأن الفلسطينيين لم يعترفوا بأن الوجود الطويل في أرض الآخرين يحوّلهم إلى ناسٍ آخرين، ينتمون إلى غير البلاد المسلوبة، ويفقدهم الصلة بوطنٍ سينتظرونه، لأن لا وطن لهم غيره. يعتبر أهالي المخيّم أنفسهم نسل فلسطين، وليسوا نسل آبائهم، الذين كانوا الوسيلة لجعلهم ينتمون إلى مكانٍ لم يولدوا فيه، ولدوا بعيداً عنه، لكنهم ولدوا منه على بقعة خارجية تنتمي إليه كأي بلدة أو قرية أو مدينة فلسطينية، هذه البقعة هي: المخيم.