آخر هموم السوريين

آخر هموم السوريين

قلائل من الشعب السوري من يأبهون بوجود خطرٍ يهدّد الوجود، نسف يقينياتٍ كثيرة في العالم، وأضعف اقتصادات، وصدّع ركائز أخرى عديدة في العالم، اسمه مرض كوفيد 19، أو بطله الفيروس التاجي كورونا. لسببٍ لا يحتاج اثنان لكشفه أو فك لغزه، إنه الموت المُحدق بهم منذ عشر سنوات، خطف أمنهم وأمانهم ومستقبل أطفالهم وأحلامهم وطموحاتهم وما ادّخروا في رحلة أعمارهم. وها هم اليوم، بمن بقي منهم في الداخل السوري في أي منطقةٍ كانوا يناضلون ويكافحون في جهادهم الأعظم، لتأمين الرغيف، بعدما وصل انهيار الليرة إلى حدٍّ بات معه تأمين الخبز غاية الحياة الوحيدة، فكيف يمكن أن يكون فيروسٌ كهذا من ضمن أولويات عيشهم؟ بمجرّد أن تسأل أي شخص يعيش هناك عن وضع كورونا والحصيلة التي تعلن كل يوم، وهل يتخذ الناس احتياطاتهم، يستهجن السؤال، ويقول قول اليائس: أي كورونا هذا؟ لا تصدّقوا، إنها كذبة كبيرة، ثم يعقّب إن همّنا أكبر من هذا بكثير.

الهم الأكبر هو عدم بزوغ أي بقعةٍ ضوء في نهاية النفق المظلم بالنسبة إليهم، ولم يعد الهم عند غالبيتهم أكثر من الحفاظ على الوجود بأي طريقةٍ، حتى بالحد الأدنى لهذا الوجود، متنازلين عن أبسط الحقوق، لا يعنيهم ما هو مستقبل البلاد، المهم الخلاص، مثل أي مريضٍ أزمنت آلامه، ولم يعد يحتملها.

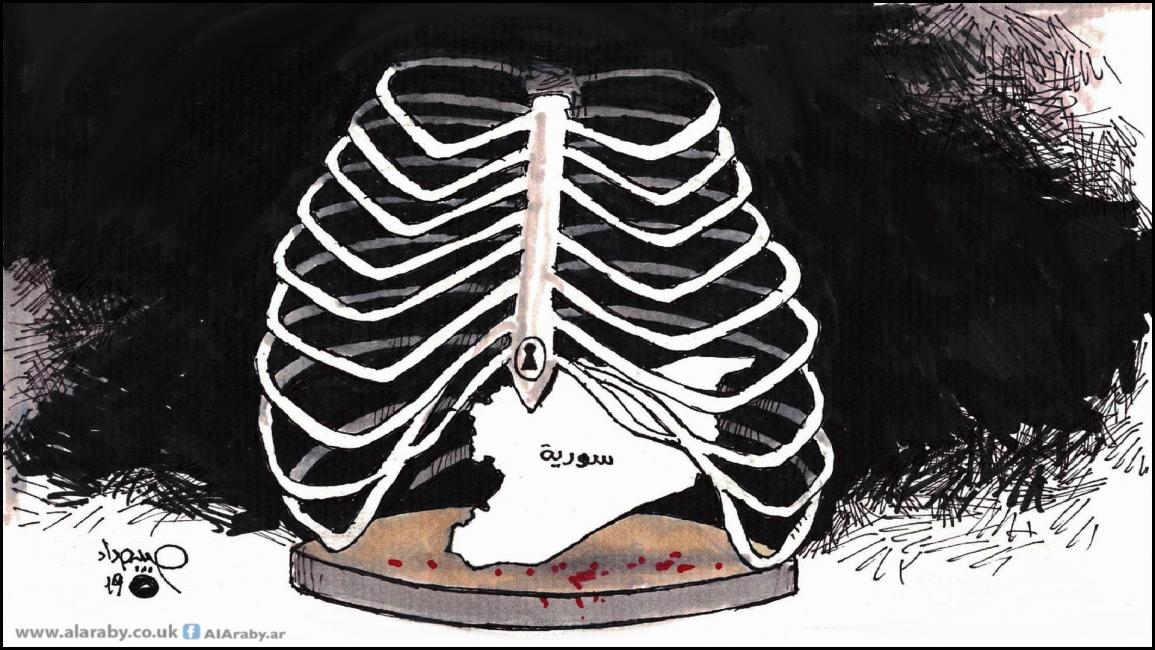

صارت سورية سوريّات مجهولة الاسم والنسب، هناك آباء بالتبنّي لكل واحدة منها، وهناك ما يقارب 40% منها خارج عن سيطرة النظام

كتبت منذ أيّام خاطرة على صفحتي في "فيسبوك"، ومضة وجدانية شعرت بها في لحظة حنين لماضٍ كان، وفي توجّع من حاضر حارقٍ دامٍ، وشوق لأن يستعيد الناس حبهم بعضهم بعضا، بعد كل الفرقة التي تجذّرت بينهم: سورية بدها حنّية. لتنهال التعليقات الغارقة في اليأس من قاع نفوس أصدقاء الصفحة، قال لي أحدهم ممن لا أشك في وطنيته وحبّه بلده وشعبه: المشكلة، يا دكتورة، ما ضلّ بلد من أصله. شعرت أنّه صحّاني على حقيقةٍ أحاول طمسها ونكرانها، لأنني لم أستطع التعايش معها، على الرغم من وضوحها وفرضها نفسها واقعا لا يمكن تجاهله، فعملت دفاعاتي الذاتية على نسيانها. صديقي معه حق، علينا التسليم بهذه الحقيقة، سورية لم تعد سورية، صارت سوريّات مجهولة الاسم والنسب، إنما هناك آباء بالتبني لكل واحدة منها، فاليوم هناك ما يقارب 40% منها خارج عن سيطرة النظام، موزّع بين مناطق نفوذ تديرها جماعاتٌ تابعةٌ لقوى خارجية أو برعاية خارجية، أو حتى على شكل احتلالٍ بكل ما تعني الكلمة، وكل منطقة ترنو إلى الانفصال عن الجسد السوري والاستقلال بمناطقها وتشكيل كياناتها السياسية، أو الالتحاق بدولةٍ أخرى، وهذا يعني أن النزعة الانفصالية صارت واقعًا يعبّر عن نفسه بقوة، تحاول كل من روسيا الاتحادية وإيران وأميركا وتركيا وسواها توسيع مناطق نفوذها وتثبيتها ووضع خطوط حُمْرٍ حولها، والخاسر الوحيد هو الشعب السوري الذي صودر حلمه بدولةٍ ديمقراطيةٍ، تتحقق فيها المساواة والعدالة وصون الحقوق لجميع مواطنيها بلا تمييز.

كيف يمكن إقناع جائع ومشرّد وقصير الباع أن يصون حياته، ويلتزم بإجراءات الوقاية من كورونا، وهو يبذل كل هذا الجهد والسباق من أجل الرغيف؟

أمّا روسيا، فإنها تسيطر على منطقة الساحل السوري، بدءًا من اللاذقية، وصولاً إلى حمص ودمشق، وقد أقامت فيها قواعد عسكرية، بحرية وبرية، ومطارات، وثبتت وجودها العسكري باتفاقيةٍ أبرمتها مع النظام، أصبحت بموجبها القوات العسكرية الروسية قوة احتلال شبه دائم في سورية. وإيران تسعى إلى تثبيت نفوذها في مدينة البوكمال في البادية السورية، وعلى طول المنطقة الممتدة من دمشق إلى بيروت، وتنشر في سورية مليشيات تابعة لها، وأنشأت قواعد ترصدها إسرائيل وتقصفها باستمرار، وهناك ضباط ومقاتلون من الحرس الثوري الإيراني. وتحتل واشنطن شرقي الفرات بحجّة دعم الكرد في قتالهم ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وتسرق النفط وغيره من الثروات في المنطقة الأغنى في سورية، تتخفى حينًا وتظهر أحيانًا، وهي تراقب اللعب في سورية، وترنو إلى إغراق الروس في مستنقعها، لتحصل على مرادها بأقل الخسائر، مستفيدةً من أخطاء تجربتها في العراق وأفغانستان. وتحتل تركيا شمال البلاد، وتدعم جيشًا يقوم بالمهمات القتالية والحفاظ على وجودها، قوامه في غالبيته الساحقة من أبناء سورية، بل وتدفع الآن باتجاه التبعية الاقتصادية لها والانفصال عن المركز السوري باستبدال العملة السورية بعملتها.

روسيا تسيطر على منطقة الساحل السوري، بدءًا من اللاذقية، وصولاً إلى حمص ودمشق..

ظهرت إرهاصات هذا التقسيم باكرًا في عمر الحراك الشعبي الذي تحوّل إلى حرب طاحنة شاركت فيها القوى الدولية والإقليمية، دمّرت البلد وأنهكت اقتصاده وشرّدت شعبه، ودقّت الأسافين بين مكوناته، وصار اليوم جليًا فاقعًا حتى لمن لا يرى، وبات القاصي والداني يعرف أن سورية مقسّمة بالفعل، ويمكن الحديث عن توصل الأطراف إلى اتفاق على تقسيم سورية إلى مناطق نفوذ، وقد لا يكون هناك خيار أمام دمشق سوى قبول الواقع.

إلى متى سيستمر الوضع الراهن؟ هذا ما صار معظم السوريين مؤمنين بما يخصه بأنه قد يطول، ويعرفون أنهم خرجوا منذ وقت طويل من معادلة الصراع، وصاروا بعيدين عن التأثير في تقرير مصيرهم ومستقبل بلادهم، وتحوّلوا إلى مجرد أدوات للصراع الكارثي الدائر، فكان من الطبيعي والمتوقع، في ظل هذا الواقع، وتحالفه مع انهيار مستواهم المعيشي وتفشي الفقر والجوع والبطالة، وفقدان السلع والأدوية الذي ازداد بعد تطبيق قانون قيصر، وانهيار البنى التحتية في مدنهم وبلداتهم، وانسداد الأفق أمام أبنائهم، وتفشّي الجريمة بكل أشكالها في حياتهم، أن يكون كوفيد 19 آخر همومهم، وأن تتركّز معاركهم كلها في معركة الحصول على الرغيف، رغيفهم المعجون بالذل والقهر، لا يوفّر لهم سوى منع الموت جوعًا فيما لو توفر، لكنه لا يحميهم من فقر الدم الذي أوصلهم إلى فقر المخيلة وانعدام القدرة على التفكير وتصوّر خياراتٍ أخرى لحياتهم. ومع هذا، فيروس كورونا حقيقة واقعة، لا يمكن التغاضي عنها، وقد بدأت جائحته في سورية، وهي تأخذ الخط البياني الذي اتخذته في البلدان الأخرى، إذ صارت حصيلة الإصابات اليومية ترتفع، وقد تكون النسبة أعلى من المصرّح به لعدم القدرة على إجراء عدد كبير من الفحوصات يوميًا، في ظل محدودية قدرة النظام الصحي على مواجهة وباء، فيما لو استفحل الأمر، لكن كيف يمكن إقناع جائع ومشرّد وقصير الباع أن يصون حياته، ويلتزم بإجراءات الوقاية، وهو يبذل كل هذا الجهد والسباق من أجل الرغيف؟ أو أن يجهد نفسه بالتفكير بمن سيأتي ومن سيروح ومن سيحكم، وهل سيتكرّس التقسيم أم سيعود التئام الوطن؟ لم يبقَ في أرواحهم مساحة لهمّ آخر.