15 ابريل 2024

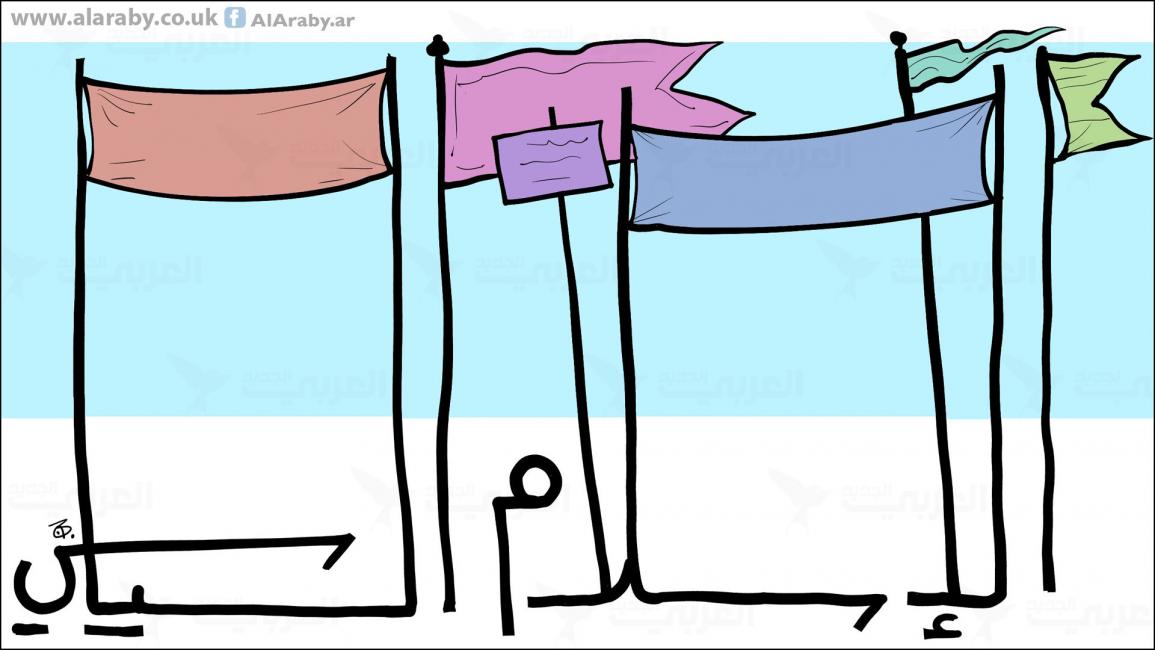

الحركات الإسلامية بين السّرية والعلنية والأجهزة الخاصة

الحركات الإسلامية بين السّرية والعلنية والأجهزة الخاصة

أثارت الندوة الصحافية التي نظمتها الأسبوع الفارط الجبهة الشعبية في تونس (تجمع يساري عروبي)، لهيئة الدفاع عن شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي، اللذين اغتالتهما بعد الثورة جماعاتٌ إرهابية، جملةٌ من الأسئلة الحاسمة، لا تتعلق بالتفاصيل التي أوردتها، والتي تدور كلها في فلك اتهام حركة النهضة بالضلوع في جريمة الاغتيال، وبأنها ما زالت تحتفظ بجهاز خاص، يجمع بين المهام الأمنية والاستخباراتية، وهو اتهامٌ نفته بشدة حركة النهضة، وفنّده بشكل قطعي القضاء، ممثلا في الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي. وبقطع النظر عن هذه المسائل التي بتّ فيها القضاء، ما لم تظهر عناصر جديدة في القضايا تلك، فإن هذه أسئلة تظل تلاحقنا جميعا، نخبا سياسية وفكرية، بشأن قدرة الانتقال الديمقراطي على دمج الحركات السياسية، على اختلاف انتماءاتها الأيديولوجية، عروبية أو يسارية أو إسلامية، والتي لجأت إلى العمل السري، ضمن أشكالٍ مختلفة، لم تستبعد العمل العسكري، إبّان الاستبداد.

وتحدّد الأسئلة، خصوصا فيما يتعلق بالحركات الإسلامية منها على وجه التدقيق، لأسباب عديدة، منها انحراف العديد منها إلى ممارسة أنواع متعدّدة من العنف، وصل إلى الاغتيالات والعمليات الإرهابية: حادثة اغتيال الرئيس المصري، أنور السادات، علاوة على ما تقوم به حاليا مئات الجماعات المتناسلة من القاعدة و"داعش"... إلخ. لم تستطع الحركات الإسلامية، حتى أكثرها سلمية ومدنية، أن تنجو من بعض الشبهات. قد يكون خصومها يتربّصون بها، من أجل إنهاكها، وحتى الطمع في حلها، لكن هذا لا يبرّر تلك الالتباسات والشبهات التي ظلت، كما ذكر أعلاه، تلاحقها أكثر من غيرها من حركاتٍ سياسيةٍ متطرّفة، يمينا أو يسارا.

يُفترض، في مراحل الانتقال الديمقراطي، أن تتّسع دوائر المشاركة السياسية تدريجيا، حتى تتيح لمختلف الفصائل والحركات السياسية التنافس السياسي على الحكم، ضمن دستورٍ يضمن مدنيّة الدولة، وعلوية القانون، فضلا عن احترام الحقوق الأساسية للإنسان. تُسعفنا مختلف تجارب

الانتقال الديمقراطي التي عرفتها المجتمعات منذ أكثر من أربعة عقود بأن هذه الانتقالات، على تعثّرها وارتباكها، ساهمت، إلى حد كبير، في إدماج حركاتٍ عنيفةٍ ومسلحةٍ عديدة، وحتى التي ارتكبت أعمالا مشينة، ضمن ساحات العمل السياسي العلني السلمي والمدني. ورأينا كيف خلع جيري آدامز القائد العسكري للجيش الجمهوري الأيرلندي، في أواخر تسعينيات القرن الفارط، بزّته العسكرية، ليغدو فيما بعد نائبا برلمانيا يدافع عن قضيته النبيلة التي يوجزها في حقوق الكاثوليك هناك.

خارج أوروبا، عرفت بلدانٌ عديدة في أميركا اللاتينية، خلال ثمانينيات القرن الفارط، تجارب مماثلة، اتسعت فيها الانتقالات الديمقراطية، مع ما رافقها من "عدالاتٍ انتقالية" إلى حركاتٍ، تم تصنيف بعضها، وما زال، ضمن لوائح الحركات الإرهابية. كان ذلك نتيجة مفاوضاتٍ شاقّة شقّت أحيانا تلك الحركات وشطرتها. كانت تلك الحركات مدعوةً إلى التكيّف مع مراحل الانتقال الديمقراطي غير مؤمنة ولا ثابتة، ما يدعوها إلى المجازفة و"الاستسلام" لمقتضيات العمل السياسي المدني، وقد ألقى بعضها السلاح، وفكّك أجنحته العسكرية ومليشياته وأجهزته الخاصة، فلا أحد يتصوّر أن تخوض تلك الحركات معاركها الضارية السابقة مع أنظمةٍ أسقطتها أو أضعفتها وأجبرتها على التفاوض، من دون أن تكون لها أجهزة خاصة تؤمن سلامة مناضليها، وهم في السّرية، فضلا عما خاضته من نضالٍ مسلح، دام عقودا طويلة.

كان هذا حال جل الحركات اليسارية الراديكالية في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، بل كانت أوروبا وما زالت (منظمة إيتا في الباسك..) معنية بهذا الأمر، وتقدّم حركة الجيش الجمهوري الأيرلندي، كما ذكر أعلاه، مثالا حيا على "تمدين" الأجنحة العسكرية" والمليشيات.. لقد ظل هذا التنظيم منذ سنة 1913 يخوض صراعا ضد التاج البريطاني تحت مسمياتٍ عديدةٍ من أجل "التحرّر" منه. لم يكن المسار سهلا أو يسيرا، ولعل الانقسامات العديدة وأعداد الضحايا كانت مؤشراتٍ على هذه الاختبارات القاسية بالنسبة إليه، فبعد ما يناهز الثمانين سنة من القتال والدماء (جمعة الدم) لم تسلم منها قيادات الجيش الجمهوري نفسه تحت شبهة الاستسلام والخيانة، اضطر الطرفان، بقيادة قائد الجيش الجمهوري، جيري آدمز، ورئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، إلى عقد سلسلةٍ من المفاوضات الطويلة والشّاقة، توّجاها باتفاقية بلفاست.

وفي الوسع أيضا استحضار تجارب أخرى دالّة على غرار قوات كولومبيا المسلحة الثورية (فارك)، فقد كان هذا التنظيم الذي تأسّس في بداية ستينيات القرن الفارط جناحا مسلحا للحزب الشيوعي الكولومبي (تحت السّرية)، فخاض صراعا داميا ضد الأنظمة الحاكمة في كولومبيا، باعتبارها عدوا طبقيا وسياسيا، ولكنه جنح إلى المصالحة، بعد التحولات الجيوسياسية الدولية وتراكم الأخطاء (ارتكاب مجازر، اغتيالات..)، وتتالي الضربات الأمنية الحادة، ما أثار موجات من الانقسامات الحادّة في "فارك" رجّحت أخيرا إجراء مفاوضات المصالحة الوطنية مع الحكومة المنتخبة سنة 2016، والانطلاق في الإدماج السياسي التدريجي، وتفكيك البنية العسكرية وإدماج المقاتلين والمليشيات في مسارات مدنية. لا شك أن من شأن المصالحة الوطنية خصوصا حينما تنخرط في مسارات العدالة الانتقالية أن تدفع إلى تكثيف المراجعات والنقد الذاتي، وتوسّع آنذاك من فضاء المشاركة السياسية، والتخلي النهائي عن كل أشكال العمل السري، وأي عمل موازٍ يكون خارج مؤسسات الدولة، ومساحات المشاركة السياسية المعترف بها قانونيا.

تواجهنا صعوباتٌ جمّةٌ، لو اقتربنا من حركات الإسلام السياسي، متجاوزين ذلك الخطاب الأيديولوجي المبسّط الذي يمجد العمل العسكري، باعتباره عملا مشروعا للحركات الثورية اليسارية، ويجرّمه كلما تعلق الأمر بالحركات الدينية، باعتبارها حركاتٍ "رجعية". التحدّي الذي تُواجه به الحركات الإسلامية، وهي تنخرط في مسارات العمل السياسي المدني، بعد قبول مرجعياته الدستورية والقانونية يتمثّل في جملةٍ من المسائل:

أولا، ضرورة القيام بمراجعات فكرية سياسية هي نقد ذاتي عميق، ليس لجملة الممارسات

العنيفة فحسب، بل للعقل الحركي الذي أجاز يوما تلك الأشكال التنظيمية، وما سوّغته من أجهزة أو تنظيمات موزاية إن وجدت.

ثانيا، ضرورة القطع النهائي مع كل أشكال العمل السري، أو الموازي، بتعميق الشفافية والنزاهة المالية والتنظيمية للأحزاب التي كوّنتها تلك الحركات، أو اندمجت فيها، وجعلها متاحةً لأجهزة الرقابة عند الاقتضاء.

وأخيرا جعل تلك الممارسات، إن تواصلت، أخطاء تنظيمية موجبة للتبرؤ العلني، فضلا عن جعلها تحت طائلة القانون.

ينسحب ما يصحّ على الحركات الإسلامية أيضا على كل الحركات اليسارية التي عاشت عقودا طويلة تحت السرية، فللسّرية، مهما كانت أيديولوجيتها، مقتضياتٌ تنظيميةٌ وممارساتٌ حركية (أسماء حركية، تأمين السكن والتنقل، طبع أدبيات وتوزيعها، جمع المعلومات، إيجاد نواة تعاطف وتأثير في مختلف أجهزة الدولة حتى أكثرها حساسية).

ما أن تتم صياغة دستور ديمقراطي لدولةٍ مدنية، يفتح باب التعدّدية والمشاركة السياسية التي تعبر عنها الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة، حتى تنتفي، أخلاقيا وسياسيا، أي مبرّراتٍ لتواصل كل أشكال العمل السري، تحت أي مسوّغٍ، خصوصا أن الدولة هي الوحيدة التي تحتكر مهمة حماية المواطنين، وتأمين سلامتهم، بمن فيهم الناشطون السياسيون. وفي المقابل، من شأن قوة الدولة ومسارات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمراجعات الذاتية أن تقلّص من تلك الانحرافات الخطيرة. يلعب الفرقاء السياسيون دورا مهما في بناء الثقة، والقطع النهائي مع كل أشكال العمل السرّي، حين تكون الثقافة السياسية تحديدا قائمةً على شرف المنافسة ونبل الصراع.

وتحدّد الأسئلة، خصوصا فيما يتعلق بالحركات الإسلامية منها على وجه التدقيق، لأسباب عديدة، منها انحراف العديد منها إلى ممارسة أنواع متعدّدة من العنف، وصل إلى الاغتيالات والعمليات الإرهابية: حادثة اغتيال الرئيس المصري، أنور السادات، علاوة على ما تقوم به حاليا مئات الجماعات المتناسلة من القاعدة و"داعش"... إلخ. لم تستطع الحركات الإسلامية، حتى أكثرها سلمية ومدنية، أن تنجو من بعض الشبهات. قد يكون خصومها يتربّصون بها، من أجل إنهاكها، وحتى الطمع في حلها، لكن هذا لا يبرّر تلك الالتباسات والشبهات التي ظلت، كما ذكر أعلاه، تلاحقها أكثر من غيرها من حركاتٍ سياسيةٍ متطرّفة، يمينا أو يسارا.

يُفترض، في مراحل الانتقال الديمقراطي، أن تتّسع دوائر المشاركة السياسية تدريجيا، حتى تتيح لمختلف الفصائل والحركات السياسية التنافس السياسي على الحكم، ضمن دستورٍ يضمن مدنيّة الدولة، وعلوية القانون، فضلا عن احترام الحقوق الأساسية للإنسان. تُسعفنا مختلف تجارب

خارج أوروبا، عرفت بلدانٌ عديدة في أميركا اللاتينية، خلال ثمانينيات القرن الفارط، تجارب مماثلة، اتسعت فيها الانتقالات الديمقراطية، مع ما رافقها من "عدالاتٍ انتقالية" إلى حركاتٍ، تم تصنيف بعضها، وما زال، ضمن لوائح الحركات الإرهابية. كان ذلك نتيجة مفاوضاتٍ شاقّة شقّت أحيانا تلك الحركات وشطرتها. كانت تلك الحركات مدعوةً إلى التكيّف مع مراحل الانتقال الديمقراطي غير مؤمنة ولا ثابتة، ما يدعوها إلى المجازفة و"الاستسلام" لمقتضيات العمل السياسي المدني، وقد ألقى بعضها السلاح، وفكّك أجنحته العسكرية ومليشياته وأجهزته الخاصة، فلا أحد يتصوّر أن تخوض تلك الحركات معاركها الضارية السابقة مع أنظمةٍ أسقطتها أو أضعفتها وأجبرتها على التفاوض، من دون أن تكون لها أجهزة خاصة تؤمن سلامة مناضليها، وهم في السّرية، فضلا عما خاضته من نضالٍ مسلح، دام عقودا طويلة.

كان هذا حال جل الحركات اليسارية الراديكالية في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، بل كانت أوروبا وما زالت (منظمة إيتا في الباسك..) معنية بهذا الأمر، وتقدّم حركة الجيش الجمهوري الأيرلندي، كما ذكر أعلاه، مثالا حيا على "تمدين" الأجنحة العسكرية" والمليشيات.. لقد ظل هذا التنظيم منذ سنة 1913 يخوض صراعا ضد التاج البريطاني تحت مسمياتٍ عديدةٍ من أجل "التحرّر" منه. لم يكن المسار سهلا أو يسيرا، ولعل الانقسامات العديدة وأعداد الضحايا كانت مؤشراتٍ على هذه الاختبارات القاسية بالنسبة إليه، فبعد ما يناهز الثمانين سنة من القتال والدماء (جمعة الدم) لم تسلم منها قيادات الجيش الجمهوري نفسه تحت شبهة الاستسلام والخيانة، اضطر الطرفان، بقيادة قائد الجيش الجمهوري، جيري آدمز، ورئيس الوزراء البريطاني، توني بلير، إلى عقد سلسلةٍ من المفاوضات الطويلة والشّاقة، توّجاها باتفاقية بلفاست.

وفي الوسع أيضا استحضار تجارب أخرى دالّة على غرار قوات كولومبيا المسلحة الثورية (فارك)، فقد كان هذا التنظيم الذي تأسّس في بداية ستينيات القرن الفارط جناحا مسلحا للحزب الشيوعي الكولومبي (تحت السّرية)، فخاض صراعا داميا ضد الأنظمة الحاكمة في كولومبيا، باعتبارها عدوا طبقيا وسياسيا، ولكنه جنح إلى المصالحة، بعد التحولات الجيوسياسية الدولية وتراكم الأخطاء (ارتكاب مجازر، اغتيالات..)، وتتالي الضربات الأمنية الحادة، ما أثار موجات من الانقسامات الحادّة في "فارك" رجّحت أخيرا إجراء مفاوضات المصالحة الوطنية مع الحكومة المنتخبة سنة 2016، والانطلاق في الإدماج السياسي التدريجي، وتفكيك البنية العسكرية وإدماج المقاتلين والمليشيات في مسارات مدنية. لا شك أن من شأن المصالحة الوطنية خصوصا حينما تنخرط في مسارات العدالة الانتقالية أن تدفع إلى تكثيف المراجعات والنقد الذاتي، وتوسّع آنذاك من فضاء المشاركة السياسية، والتخلي النهائي عن كل أشكال العمل السري، وأي عمل موازٍ يكون خارج مؤسسات الدولة، ومساحات المشاركة السياسية المعترف بها قانونيا.

تواجهنا صعوباتٌ جمّةٌ، لو اقتربنا من حركات الإسلام السياسي، متجاوزين ذلك الخطاب الأيديولوجي المبسّط الذي يمجد العمل العسكري، باعتباره عملا مشروعا للحركات الثورية اليسارية، ويجرّمه كلما تعلق الأمر بالحركات الدينية، باعتبارها حركاتٍ "رجعية". التحدّي الذي تُواجه به الحركات الإسلامية، وهي تنخرط في مسارات العمل السياسي المدني، بعد قبول مرجعياته الدستورية والقانونية يتمثّل في جملةٍ من المسائل:

أولا، ضرورة القيام بمراجعات فكرية سياسية هي نقد ذاتي عميق، ليس لجملة الممارسات

ثانيا، ضرورة القطع النهائي مع كل أشكال العمل السري، أو الموازي، بتعميق الشفافية والنزاهة المالية والتنظيمية للأحزاب التي كوّنتها تلك الحركات، أو اندمجت فيها، وجعلها متاحةً لأجهزة الرقابة عند الاقتضاء.

وأخيرا جعل تلك الممارسات، إن تواصلت، أخطاء تنظيمية موجبة للتبرؤ العلني، فضلا عن جعلها تحت طائلة القانون.

ينسحب ما يصحّ على الحركات الإسلامية أيضا على كل الحركات اليسارية التي عاشت عقودا طويلة تحت السرية، فللسّرية، مهما كانت أيديولوجيتها، مقتضياتٌ تنظيميةٌ وممارساتٌ حركية (أسماء حركية، تأمين السكن والتنقل، طبع أدبيات وتوزيعها، جمع المعلومات، إيجاد نواة تعاطف وتأثير في مختلف أجهزة الدولة حتى أكثرها حساسية).

ما أن تتم صياغة دستور ديمقراطي لدولةٍ مدنية، يفتح باب التعدّدية والمشاركة السياسية التي تعبر عنها الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة، حتى تنتفي، أخلاقيا وسياسيا، أي مبرّراتٍ لتواصل كل أشكال العمل السري، تحت أي مسوّغٍ، خصوصا أن الدولة هي الوحيدة التي تحتكر مهمة حماية المواطنين، وتأمين سلامتهم، بمن فيهم الناشطون السياسيون. وفي المقابل، من شأن قوة الدولة ومسارات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والمراجعات الذاتية أن تقلّص من تلك الانحرافات الخطيرة. يلعب الفرقاء السياسيون دورا مهما في بناء الثقة، والقطع النهائي مع كل أشكال العمل السرّي، حين تكون الثقافة السياسية تحديدا قائمةً على شرف المنافسة ونبل الصراع.